「身体としての書物」 今福龍太

第5回 「ボルヘス・オラル」を読む

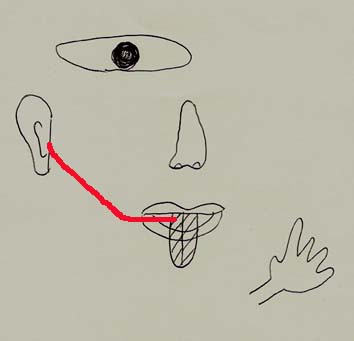

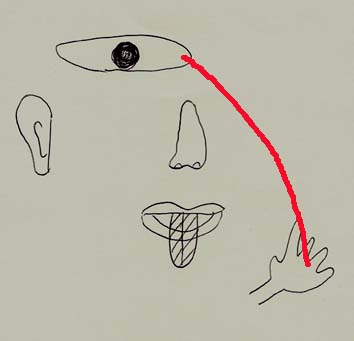

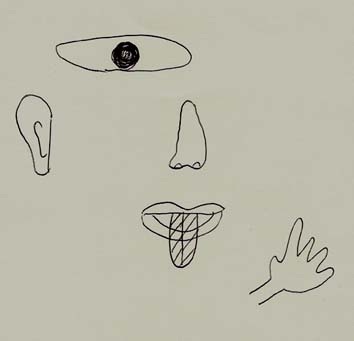

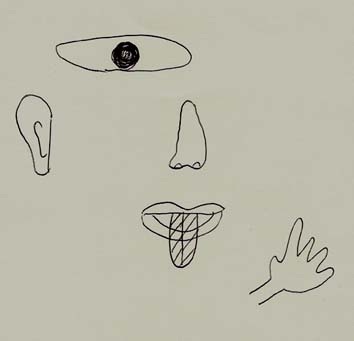

(教室に入るなり、ホワイトボードにばらばらの目、鼻、口、舌、耳、手の奇妙な図を描く--)

きょうは、いよいよ『ボルヘス、オラル』に立ち入って、ここで一旦、ボルヘスによる書物論を閉じましょう。このままいくと、ボルヘス的「迷宮」に思考の足を永遠に引きずり込まれる危険もありますからね。まあ、本の迷宮をさまよう誘惑にあえて身をゆだねて、一年ぐらいかけて徹底的にボルヘスの書物論だけを議論してみたい、そういう欲望もないわけではありませんが・・・。

さてこの本は、ボルヘスが70歳ぐらいの時、アルゼンチンのベルグラーノ大学でおこなった講演録です。いうまでもなく、このころすでにボルヘスは失明していました。スペイン語のタイトルでは Borges Oral 、ーラル、という英語の発音ではなく、ここではあくまで原題に忠実に、オル、とアクセントをずらして発音してみましょう。オラル、というのは、口、だけではなく、耳のことも意味します。スペイン語では耳のことを、orejaというので、oralとのつながりはあきらかですね。英語でも、耳・聴覚のことをauralといったりしますので、語根をのこしている。つまり、オラルという語は、もともと口=耳の連続体としての器官をさすわけです。だからこの授業では、Borges Oral の日本語訳として、「耳の人、ボルヘス」という題を採用しましょう。盲目であるがゆえに、言語を耳を通してしか感受できない、もっといえば、身体そのものが耳と化すような全感覚的装置としてのオラルをもつ人、といった意味です。

オラルのごく一般的な辞書的な意味は、どういうものでしょうか・・・、そう、口承、口述、口の、口音、そんなところでしょうね。ここで便宜的に英語で言えば、orality──つまり、こんなふうにして(ホワイトボードの図、耳と舌とのあいだにチューブを描いてつなぐ)耳を介した口伝えによって音声が伝達されること──、それからliteracy──こちらは(図の目と手をつなぐ)書かれた文字を情報として読解して組織化すること──このふたつがちょうど対極にある概念をなします。オーラリティのほうは、口伝えで投げ渡された途端に音声としての情報が消えてしまうような、瞬間性・過渡性を特徴とします。それから、視覚的な記録性が欠如しているのも大きな特徴ですが、正確に言えば、そこには別種の記録性が存在します。オーラリティによって成立する社会を、民俗学や人類学では「無文字社会」などと呼びますが、つまり、アメリカ・インディアンやアフリカ部族民の世界のことですね。いまやアメリカ・インディアンのホピ語やナヴァホ語などもアルファベット表記で文字化・視角化されて体系的な辞書も編纂されているわけですから、ことはそう単純ではありません。ですが、そうした社会は、言語的リアリティのありようというものが基本的に音声として完結しています。では、無文字社会では、どうやって記憶を伝えてゆくかというと、oral tradition=口頭伝承によって、部族の長老から若者に、あるいは親から子に、声としての物語や知恵が受け渡されます。そこでは記憶というものは、「物語」という枠組みにおいて繰り返しくり返し語られることによって、聴き手の頭脳や身体のどこかに刻み込まれる何かとして存在します。だからこそ、このような身体的な記憶は、歌や踊りとしても伝承されるわけです。こうした文字文化以前の「記憶術」のありよう、記録媒体としての身体のありようを、われわれはひどく退化させている、ともいえる。ただ、現代におけるオーラリティとリテラシーの対峙関係は、これほど単純なものではなくかなり複雑な問題で、言語的リアリティを一度完全に視角化・文字化したわれわれのまえに、電話やテレビやラジオなどのエレクトロニクス・メディアを介して第二のオーラリティとでも呼ぶべき状況が出現している。こうした問題は、ウォルター・J・オングの重要な研究(『声の文化と文字の文化』)を手がかりにしてもっと慎重に議論すべき事柄ですが、ここであまりこの問題に深入りすると肝心の書物論を先に進めることができなくなる可能性もあるので、ごく簡潔な指摘にとどめておきます。

『ボルヘス、オラル』のテクストに、具体的にはいっていきましょう。これは講演録ということで、前回までにわれわれが読みすすめてきたボルヘス作品の隠喩の鋭さ、エクリチュールの迷宮性というのは、あまり感じられません。あの精巧なレトリックを話し言葉には反映させないで、語りをシンプルに文字に起こしたものとして非常にストレートな文章、こういってよければ、何のケレン味もない文章になっています。散文的な講演録といってもいいでしょうし、最後のほうは焦点がやや散漫になっていて、ちょっと駆け足になっている感じもありますね。では、さっそく冒頭から読んでいきましょうか。

「書物は人間の作り出したさまざまな道具類の中でももっとも驚くべきものである。他の道具はいずれも人間のからだの一部が拡大延長されたものでしかない。たとえば、望遠鏡や顕微鏡、これらは人間の眼が拡大されたものだし、電話は声が、鋤や剣は腕が延長されたものである。それに比べると、書物は記憶と想像力が拡大延長されたものであるという点で、他のものとはまったく性格を異にしている。」

「書物は記憶と想像力が拡大延長されたものである」。ここでボルヘスは、書物は身体=肉体の延長ではない、とまず主張しています。これはいったいどういうことでしょう? そして、身体としての書物、というわれわれの主題にたいして、ボルヘスの考えは何をつきつけているのでしょう・・・? まあ、性急に答えを求めることはやめてまずはテクストを読みすすめて、ボルヘスによるパラドキシカルな書物論の内容をすこし詳しく見ていきましょう。最初は、16ページの最後から17ページにかけての部分です。

「驚くべきことに、古代の人びとはわれわれのように書物を崇拝していなかった。彼らは書物を口頭で言われた言葉の代替物とみなしていたのである。」

ここで言う「古代の人びと」とは、先ほど言ったオーラリティを基盤にして言語生活を送る人びとのことで、そこでは口承こそ本質なるもので、文字は影のような存在だったことを、ボルヘスは確認します。

「よく引用される "Scripta maner verba volat"(「書かれたものは残り、言われた言葉は飛び去る」)という一文、これは口頭で言われた言葉は移ろいやすいという意味ではなく、書かれた言葉は永遠に残るが、しょせんそれは死物でしかないということである。」

死物であり遺物としての「書かれた言葉」──ボルヘスはあきらかに、オーラリティからリテラシーへの直線的な移行を前提とする言語的な進歩史観を転倒させようとしています。オーラリティにふみとどまること、あえて文字化・言語の視角化に踏み出さないことを選択した文化的志向性が存在するのだ、ということを言おうとしているのでしょう。というか、オーラリティとリテラシーは完全に分化しておくことはできない、ねじれた関係にあるということですね。つづけます。

「それにひきかえ、口頭で言われた言葉には羽のようなもの、ある種の軽やかさが備わっている。プラトンの言葉を借りれば、それは羽のある、神聖なものなのである。人類の偉大な師はひとり残らず口頭で教えを垂れてきた。」

羽ある言葉--それは、声のサーキュレーションとか交通の中で、自由に飛び立ってゆく言葉なのだ、そしてその飛翔の度に、あらたな言語生命の息吹を吹き込まれる、そういう言葉なのだ、と。さらに、18ページ。

「ピタゴラスは意識的に書いたものを残さなかった。自分の思想が肉体の死後も弟子たちの心の中に生き続けてほしい、彼はそう願っていたのだ。そこからあの有名な・・・"Magister dixit"(「師が言われた」)という言葉が生まれてきたのである。」

(図: M→‖→M1→M2・・・)

今、ここでMとM1のあいだに、フィルターをかけて、これが普遍的な意味の層をあらわします。つまり普遍的な意味というフィルターを通して、Mが、M1として再生産され、そしてM2・・・へと直線的に何かが再生産的に伝授されてゆく、それがある段階で「格言」として固定化され、唯一の「真理」と化してゆく、これが西欧のロゴス中心主義的な思想ですね。ボルヘスがあげた格言をもじって言えば、Magister script(「師が書かれた」)、とでも言うのでしょうか。ところが「耳の人」としてのボルヘスは、そこにまぎれもない「言語の不自由性」をみてとります。伝承・伝達の絶対的な条件とは、それが書かれないことである──つまり、何かを記憶・記録するためには文字に書き残したほうが良いという信念に基づく書字言語の普遍性・固定性を、ここでかれは否定しようとしているのです。

「これ(Magister dixit)は、師の言われた言葉に弟子は拘束されるという意味ではない。逆に、師が端緒をつけられた思想を弟子は自由に発展させることができるということである。」

「師が端緒をつけられた思想を弟子は自由に発展させることができる」! "Magister dixit"の解釈をこうした可能性の地平まで一挙に伸ばしてゆくのは、さすがボルヘスですね。師の思想が弟子によって歪曲されたとしても、そのあらたな思想はそれじたい独立したものとして存在する。まさにそれが口承性への信仰=信頼を支える基本的な思想で、そこでは解釈の変化や言葉の流動性こそが、むしろ伝承の「精密さ」をあらわすのではないか、という非常にラディカルな考え方がここで表明されています。この引用のすぐあとに、「円環の時間の説を最初に唱えたのがピタゴラスかどうか定かではないが」などという文が続いていますが、今度はこういうふうに(図で、M2とM1とMを輪で結んで)オーラリティの世界においては、語りの円環構造のなかで、ひとつの思想が永遠に循環してゆく──El libro de arena=「砂の本」が、「円環の本」でもあったことを憶い出して下さい──。実際、いわゆる無文字社会、未開社会では、日常の知恵が世代から世代へ、口から耳へ伝承されて、つねにそれは変化しつつ反復されていくのですが、そうした永遠に過渡的で可変的なオーラルな伝承によってかえって社会的な統合は達成されるわけです。

今ふっと憶い出したのですが、ハイチの作家ジャン・プリス=マルスJean Price-Marsの作品に、Ainsi parla l'oncle という民族誌があります。1928年の刊行で、いわゆるカリブ海におけるネグリチュード運動、アフリカ回帰の思想がまさに発火しはじめる時代の作品です。"Ainsi parla l'oncle" というのは、「おじさんは、こう言った」という意味で、ハイチ黒人のごく日常的な口承の語りの場面で、物語がはじまる前にかならず最初にとなえられる決まり文句です。だからこの作品は、そうした民衆による無数の声の物語=コントの集積で、そこではヴードゥーの民俗が──われわれは、20世紀アメリカのポピュラー文化でくりかえし濫用されてきた「ゾンビ」のイメージをつうじて「ヴードゥー」を誤読してきたフシもある、というか、ヴードゥーの魔術はそうやってハリウッド映画界において死から甦ったともいえますが──ハイチの口承的世界のルーツとして濃厚な影を落としています。ともかく、カリブ海の黒人世界では、夜に語り部が車座になった聴衆にむかって、"Ainsi parla l'oncle"=「おじさんは、こう言った」とかけ声をかけた途端、それがどのような主題、内容の物語であれ、語り部と聴き手の身体は、環大西洋的(トランスアトランティック)な黒人口承文化の意味の全体性に、瞬時に、一挙に繋がることができる、そういう身体テクニックが存在します。そしてプリス=マルスの著作は、書物でありながらオーラリティの伝達に関わる円環構造がなお尾を引いている、そういう作品なんですね。

では、ボルヘスのテクスト、20ページにもどりましょう。

「周知のように、イエスはただ一度だけ文字を書いたが、それは砂がかき消してしまった。」

イエスが砂の上に指で文字を書いたが、砂がそれをかき消してしまった──この場面は、出典がないのでよくわからないのですが、おそらく新約聖書のヨハネ福音書の第8章のことを指していると思われます。そこでは、律法学者とパリサイ人が、姦淫の罪でとらえられた若い女を連れてあらわれ、モーゼの律法の中では石を打つことになっているが、あなたなら何と「言う」かとイエスに問いつめます。すると、直後にこういう記述が出てきます。「それは、イエスを告発する理由を得るためであった。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書いておられた」。律法学者とパリサイ人らがなおも問いつめると、イエスはもう一度、地面に何かを書きはじめます。ここは、イエス・キリストが文字らしきものを書く、聖書テクストの中でも非常にめずらしい事例です。イエスがいったい何を書いたのか、なぜそのような行動に出たのか、おそらくこの場面には宗教的な含意があるでしょうが、ここでは聖書を書物論的な存在論の中で、つまり宗教的コンテクストとは無縁のメディアとしてとらえてみると、そこからは口頭伝承から文字への移行にともなう両者の熾烈な対抗性がみてとれます。イエスの砂文字は、いまだかき消されてしまう儚いものではあれ、言葉が文字として成立する端緒に明滅する、リテラシーの嬰児です。そもそも、聖書の成立自体が、思想としての文字言語が発動する最初の徴候であったわけです。Magister dixitといった言い回しで表現される知恵の口承的あり方が、文字文化によって受けとめられ、定着してゆく契機は印刷出版技術の出現によるものであり、それはグーテンベルグによる聖書の印刷出版を媒介にして出発したのですからね。ヨハネ福音書のこの部分は、キリスト教世界における聖なる言葉が、はじめて文字化される瞬間をとらえる、きわめて暗示的な一節です。

ふたたびボルヘスのテクストにもどると、21ページの最後で、「古代人はわれわれ現代人のように書物を崇拝してはいなかった、かれらは書物というものを、口頭で言われた言葉の代替物とみなしていた」と、ここまで検討してきた一連のテーゼを反復しています。ところが、22ページから、すこし論調がかわります。

「神聖な書物という概念が東方から持ち込まれることになる。」

これは、つまりコーラン、クルアーンのことです。このあたりから、「天上で書かれた」「絶対不可謬の」「偶然が何ひとつ存在しない」「神が書かれた一巻の」などの表現で形容される「聖典」についての議論がはじまるのですが、ところでコーランについて、前の授業で取り上げた寿岳文章がおもしろいことを書いていました。寿岳文章によれば、イスラム圏では書物文化が発達しなかった。なぜかというと、コーランに書かれていることと同じ内容を本にするならその本はそもそも不要であるし、またコーランに書かれていない内容をそなえた本であれば、それは真実でない不道徳な本であるから不要である--こうした唯一の絶対的な「聖典」という思想が、書物文化の発展を阻害したというのですね。聖なる書物という概念にふくまれる一神教的排他性は、後のキリスト教世界、宗教改革の時代にうけつがれていきます。この時代の西洋では、さまざまな種類のカトリック書が、異端の烙印を押されて焚書される、書物論的な暴力が噴出しました。そればかりか、そうした本のページは、たとえば、靴磨きとか燭台磨きとかトイレットペーパーとして代用される。つまり、およそ本とは異なる用途に流用されることで見せしめにされる、といった書物の処刑が横行しはじめたのです・・・。

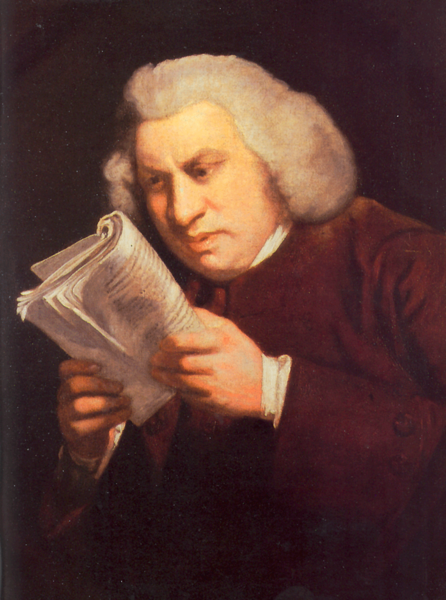

さて、やや駆け足で細かい指摘をしておきますが、26ページに「ジョンソン博士」という人物が登場しますね。これは、18世紀の英文学者にして、個人で英語辞書を編纂者であったサミュエル・ジョンソンです。かれはシェイクスピア研究で高名な英文学の権威でしたが、じつは本屋の息子、ということは書物をめぐるもっとも民衆的な空間にうまれおちた人物だったわけです。本屋の息子でもあるサミュエル・ジョンソンという名をあえてここでとりあげることには、ボルヘスが文学や書物との関わりを多面的(トータル)にとらえて考えようとするユニークな視点が出ています。

それから、29ページに、「読むのに大変な努力を要する作品を書いたジョイスのような作家は本質的に失敗していると考えられる」とあります。われわれの書物論、世界としての書物という主題にとってジョイスという名はとりわけ特権的な符牒ですが、まあ、この文を額面通り受けとめる必要はないでしょう。ここでボルヘスは、こういうことであえて読むことの快楽性を強調しているのだ、と考えたほうがよいかと思います。ところで、後半の32ページでボルヘスは非常に重要な、今日の授業にとってもっとも核心的な文を書いています。

「わたしは今でも盲目でないふりをして、本を買い込み、家中を本で埋め尽くしている。先だっても、1966年度版のブロックハウスの百科事典を贈り物にいただいた。家の中にその本のあることがはっきりと感じられ、わたしは一種の至福感を味わっていた。二十数巻の書物がそこにあるのだが、今のわたしにはそのゴシック文字は読めないし、そこにはさまれている地図や図版を見ることもできない。それでも、書物はそこにあった。わたしは書物から放たれる親しみのこもった重力のようなものを感じていた。」

ボルヘスにとって、本の存在感とは何ものであるのか、そうした哲学的な問いかけをめぐる証言が、ここにみごとに記されています。ここで言う「重力」とは、言うまでもなく計りで計量されることの出来る物質的な重さのことではありません。それは、本の肌触り、ページが擦れる音、紙の匂いの全体としての「重さ」がつくりなす秩序のことでしょう。いわば時間のふりつもりが書物の時空をかたちづくり、書かれた内容ではなく、その時空をボルヘスは全身で感じることで至福に浸ることができる・・・。本とは時間の重力である、という、「耳の人」のオラルな感覚のみがつかむことのできるこの書物論的な真実こそ、冒頭で主張された「書物は記憶と想像力が拡大延長されたものである」、というテーゼのひとつの卓抜な言い換えで、ここにいたってようやくわれわれは、ボルヘスの書物論と「身体としての書物」という主題との接点をみいだします。講演の最後、34ページにボルヘスはこのような深遠な言葉を残しています。

「古い書物を読むということは、それが書かれた日から現在までに経過したすべての時間を読むものである」。

今日は最後に、パリンプセスト palimpsest 、という用語についてすこし考えておきましょうか。パリンプセストというのは、何度も何度も「上書き」された羊皮紙の写本のことです。古代から中世あたりまで、文字というものは羊皮紙に書かれていたことは、みなさんご存知の通りです。羊などの家畜の革を薄くなめして石でみがいてつくれる羊皮紙というのは資源として大変稀少なものでしたから、文字は書いては消され、書いては消され、と、そのように使われていました。書かれたものを洗い流したり消したりしてしまうというみぶりには、文字文化への移行期におけるオーラリティ=口承性の思考の残存をみてとることも可能です。ところが、羊皮紙において消された文字はつねにその痕跡をかすかに残して、そうした痕跡を精緻に解読してゆく古文書学的な研究もある。つまり、パリンプセストというのは、存在を完全には消さないで何ものかが永遠に上書きされてゆくことの比喩ですね。ボルヘスの場合、書物を読むということは、永遠に時間が上書きされる、時の痕跡の集積としてのパリンプセプトの写本を読むことでもあったのでしょう。

さて、ボルヘスのエッセイ集『異端審問』の巻頭に「城壁と書物」という、大変におもしろい書物論のテクストがもうひとつあるので、これはぜひ各自で読んでおいて下さい。簡単に内容を解説しておきますと、「城壁と書物」というのは、秦の始皇帝がおこなった二つの政治上のプロジェクト、つまり外部の敵から身を守るための万里の長城の建設と、内部の抵抗者を排除するための焚書のことです。ボルヘスは、これら一見同一の水準では考えられない二つのプロジェクトが、同じ衝動・欲望につらぬかれているのではないか、両者は逆説的な関係性において結ばれているのではないか、と問いかけています。本と壁、というのもじつは非常に興味深いテーマで、日本のブックデザインの第一人者である鈴木一誌は『重力のデザイン』という、やはり本と重力の関係をひとつの主題にした著作の中で、面白いエピソードを紹介しています。それは精神科医の中井久夫が、岩波書店の資料室にカンズメ状態にされて原稿を書かなくてはならなくなった時のことです。中井は、そこで、異様な光景を見ることになりました。岩波の資料室というのは、広辞苑をはじめとする辞書や百科事典の類が天井から床まで本棚に、すこしのすきまもなく、ずらーっとならべてあるのですが、そこでは本がすべて天地が反対に、つまり背表紙の文字が逆さまになって書架におさめられているのです。これ、なぜだかわかりますか? 中井もいろいろ考えたけれど、とうとうわからないまま、ためしに辞書を一冊取り出そうとする。すこしのすきまもなく、とさっきいったのがヒントなのですが、辞書を手でわしづかみにすることができないから、指で本の上部をぐいっぐいっとひっぱるわけです。すると・・・そう、本が重力で落ちて、くるりと正しい向きになって手のなかにおさまるわけです。中井は、ここで広辞苑に代表される辞書出版社としての岩波のプロフェッショナリズムにいたく感心するわけですが、本と壁と重力をめぐるわれわれの想像力にふれてくるエピソードでもありますね・・・。

さて、次回からはボルヘスを離れて、エドモン・ジャベスの『書物への回帰』を読みます。ジャベスは、エジプト・カイロ生まれのフランス語で書くユダヤ系の詩人で、砂漠という人間の存在と想像力にとって根源的な場を介して本や文字にアプローチしようとした非常に独創的で繊細な書物論の思想家でもあります。では、また。

(2007年5月29日、於東京外国語大学「表象文化論演習」。聞き書き:浅野卓夫)

●ホルヘ・ルイス・ボルヘス『ボルヘス、オラル』木村榮一訳、書肆風の薔薇、1987。

○ウォルター・J・オング『声の文化と文字の文化』桜井直文他訳、藤原書店、1991。

○壽岳文章『書物の世界』朝日新聞社、1949。

○ホルヘ・ルイス・ボルヘス『異端審問』中村健ニ訳、晶文社、1982。

○鈴木一誌『重力のデザイン』青土社、2007。

○中井久夫『清陰星雨』みすず書房、2002。

|