「身体としての書物」

第1回

アルドゥスに倣びてー八折り本を作る

第2回

ボルヘス「砂の本」を読む

第3回

ボルヘス「バベルの図書館」を読む

第4回

ボルヘスと焚書について

特別篇

川べりの本小屋で ー山口昌男氏との対話

第5回

「ボルヘス・オラル」を読む

第6回

ジャベス「書物への回帰」を読む

第7回

ジャベス「問いの書」を読む

第8回

書物のゆらめき:ページネーション考1

第9回

手稿から頁へ:ページネーション考 2

|

|

|

|

「身体としての書物」 今福龍太

第8回 書物のゆらめき:ページネーション考1

ボルヘス、ジャベスといった作家や詩人が本について、つまりモノでありイデアでもある本について、どういうことを徹底的に考えてきたのかを、ここまでテクストに寄り添いながらみてきました。そうしたいわゆる文学的なテクストを精緻に読みとくと同時に、初回の講義などでわれわれは実際に手を動かし、アルドゥスの八折り本を実際に作ってみることをとおして、書物という形態の背後にかくされた思想についても考えてきました。

この「身体としての書物」という講義も、まもなく前期がおわって一区切りつくので、ここであらたな作家や詩人をとりあげて、その書物論的思考に深く踏み込むことはやめておきましょう。きょうは、本の形態的要素をめぐる問題にもう一度立ち返っておきたいとおもいます。

本とは何か、それを定義することはおよそ不可能です。

こころみに事典をひらいてみると、本に関する記述の分量はおどろくほど少ないということがわかります。とくに百科事典の記述は、固有の事物や人名・地名には詳しいのですが、「本」というような一般概念についての説明はじつに淡泊で、その定義も、文字や図画などを印刷して一冊に綴じたもの、とか、表紙と裏表紙の間にはさまれたページに文字が印刷されたもの、とか、まったく陳腐な内容です。そもそも、私たちが知りたい「本」という事物の本体は、そうした辞書的な「定義」をはじめから拒むような、あるいはすり抜けてしまうような、おどろくべき可塑性をそなえた一つの全体宇宙です。

では、本のボディとは何か、どのようなかたちまでを本とみなすのか。

これについてもわれわれはおりにふれて考えてきたわけですが、時代や地域の条件によってその輪郭はかなり異なります。寿岳文章が書いていることですが、ヨーロッパでは、あるページの分量以上のものを本とする、といったような基準が歴史的に生まれていたようで、イタリアでは本と呼ぶためには最低百ページ必要だった。またかつてのイギリス書籍業組合は、定価6ペンス以上でないと本の仲間には入れないと決めたこともあったようです。つまりページ数や価格といったきわめて明確な外形的条件を本の基準にしているわけですが、逆にいえば書物とはなにかという規準をつくるとすれば、しょせんはこのような便宜的・恣意的なものにしかなりようがない訳ですね。

そもそも、いまあるようなかたちで大量生産に供するものだけが、本なのでしょうか? 印刷本の出現以前には、もちろん写本や写書がありました。素材や筆記用具は色々ですが、それが何らかのまとまった文を写したものである限り、写本はオリジナルの一点もの、といってもいいでしょう。すくなくとも印刷本が依拠する複製概念にはあてはまらない書物の形態です。

われわれが、古代ギリシアの哲学や文芸など通常「古典」とよびならわす作品は、原本ないし口伝を後代の人間が書き写した文のことで、それがいつしか「定本」の位置を獲得して、テクストとして固定化されていったものです。

身近な例でいえば芭蕉の『奥の細道』なども、十年ほど前でしょうか、芭蕉の門人だった野坡(やば)所蔵の、芭蕉その人が書いたとされる真蹟(自筆)本が二百五十年ぶりに発見されて話題になりましたが、『奥の細道』はながいあいだ弟子たちによる写本、ないしは能筆家による写本しか存在しなかったわけですね。と同時に、ホメロスの詩のような場合、それはもともと吟遊詩人が歌い継いでゆくオーラルな語りを、ある時点で匿名のだれかが書き留めたものです。ですから、写本や写書が成立するプロセスにも、やはりリテラシー(文字)とオーラリティ(口承)が複雑にからみあう問題があります。まさにジャベスその人が、ラビたちのオーラルな口伝を文字に書き留めた筆蹟による本の集合体(=タルムード)を、書物のもっとも本質的な原型としてとらえていましたよね。テクストとは、むしろその本質としてこうした本来的なゆらぎを抱えているものなのです。

さらにいえば、バッハが自作曲の楽譜をたえず改訂していたことはよく知られています。ですから、それぞれの改訂時期によって、また弟子や息子たちがどの時期に楽譜を写すかで、「〜版」というかたちでかれの楽譜にはいくつものヴァージョンがあります。バッハ本人が書いた自筆譜が残っていない多くの曲の場合、写譜によって微妙なちがいも当然あるわけです。ワイマール時代、ケーテン時代、そしてライプチヒ時代と移るうちに、かつての曲を別な用途に転用して再生させるというケースもままありました。ステージでの反復演奏や録音による固定がありえない時代において、演奏の一回性と楽曲の一回性は分かちがたく結びついており、バッハのような多作家の場合、一度つくった曲が二度と演奏されないということがないように、旧作をたえず別ヴァージョンに作り替えて蘇生させることは、ごく自然な方法でした。つまりバッハの楽譜には、完全な定本として固定化できない揺れがさまざまなかたちではらまれている、ということになります。

何が言いたいかというと、写本や写書における手から手への連絡、手と手のつながりや重なりあいが必然的にはらむ「揺れ」や「ずれ」こそが、印刷本以前の書物の本質的な特徴だった、ということです。同一の「版」の複製が大量生産される印刷本以降の書物論的世界とのあいだには、このように連続と不連続が存在することがわかるとおもいます。

手から手へ、口から手へと、微細な変異をはらみながら何ものかが受け渡されてゆくことの豊かさ・・・。

すなわち写本や写譜における伝承に起こる揺れやずれとは、ボルヘスの語る「師は言った」という格言を想起すれば、あらたな解釈による一つの飛躍であり、それは本を豊かにしてゆく不可欠のプロセスでした。ところが、このプロセスは印刷本においては内容的に反映されることはもはやありません。自筆原稿に子細に当って、旧版(定稿本)を再校閲するという作業がわずかに残されている場合もありますが、基本的に、印刷本の登場は手稿の揺れを固定化する働きを持ったものであり、こうしたある豊かさの喪失が、近代の書物の条件でもあることを、われわれは心に留めておくべきでしょう。

写本や写書というのは、さきほどもいったように、オリジナルの一点もので、造本の観点からみるとときとして非常に装飾的に凝ったつくりの、ゴージャスな工芸品でもありました。アルドゥス・マヌティウスは、このような、ある部分に特化された技術を一点の本に集中的に注ぎ込むのではなく、技術の全体的なバランスのなかで活字の読みやすさを第一に追求しながら普及版の印刷本を完成させ、流通する本の多様性を実現しました。それが、「festina lente=ゆっくり急げ」というモットーの意味でしたよね。工芸的な写本のもつゆたかな揺れ、ずれ、ゆらめきを失うことで、読者層のひろがりとか、本の一般性とか汎用性を獲得したわけです。

これは次元を異にする書物論的な認識の問題であって、どちらが良い悪いということではありません。もっといえば、いまあるかたちのいわゆる書物、つまり印刷本のなかに、中世の写本がもっていたあの豊饒なゆらめきの残存をあらたに探究することも、われわれには可能だとおもわれます。それが可能になったとき、まさに書物という身体の宇宙としての揺らぎを、私たちは一つの思想として受けとめることができるはずです。

*

前置きが長くなってしまいましたが、きょうはページ=頁=page、この概念について原理的に考えてみましょうか。

ブックデザイナーにして書物論の思想家、「ページネーション」という非常にユニークな概念を提唱しているのが鈴木一誌さんです。『ページと力』というかれの重要な著作があるので、きょうはこれを傍らに置いて考えてみましょう。この著作の最大の特徴は、ほんのトータルな思想を「ページ」という概念の特権的な重要性のなかで考え抜こうとしている点にあります。

さてさきほどすこしふれた、本とは何か、という問いの答えとして支配的な観念といえば、それはページの集合体である、というものでしょう。ボルヘスの「砂の本」には、ページという語彙がとりわけ多用されていたことを思い出して下さい。謎の聖書売りがもってきたボンベイ版の聖書を語り手がひもとく場面、153ページあたりです。

「わたしは何気なくその本を開いた。・・・粗末な印字の、古びたページは、聖書によく見られるように二列に印刷されていた。テクストはぎっしりとつまっており、一節ごとに区切られているペ-ジの上の隅には、アラビヤ数字がうってあった。偶数のページに(たとえば)四〇五一五という数字があるとすると。次のページは九九九になっているのが、わたしの注意を引いた。ページをめくってみる。裏面には、八桁の数字がならぶ番号が打たれていた。」

それから、この聖書売りにうながされて、語り手が最初のページを探す場面です。

「彼は、最初のページを探してごらんなさいと言った。/左手を本の表紙にのせ、親指を目次につけるように差し挟んで、ぱっと開いた。全く無益だった。何度やっても、表紙と指のあいだには、何枚ものページがはさまってしまう。まるで、本からページがどんどん湧き出て来るようだ。/「では、最後のページを見つけて下さい。」/やはりだめだった・・・」

ページ、ページ、ページ・・・。

頁という語が、このあたり、呪文のように唱えられていることに気づきます。すなわち「砂の本」においてはページが神秘的な魔術性を代表するものとして提示されているわけです。無限にわき出すようなページのゆらめきが、本のゆらめきである、これがボルヘスの教訓でした。

では、あらためて、ページとは何かを問うてみましょう。表紙と裏表紙と、見返しなどものぞいた本の本体が、ページである、というのが、まあごく常識的な定義でしょうね。

では、鈴木さんに倣って、ここにある『グランドコンサイス英和辞典』で、pageの項目をひいてみましょうか。すると、1872ページから1873ページの見開きのおよそ3分の2ほどを、pageとその関連用語の説明が占めていることがわかります。これは、ちょっと壮観ですよね。まず、「(1)ページ;ページ上に書かれたもの・・・(書物などの用紙)の一枚」とありますが、これはやや不明瞭な定義です。ページというのは、用紙の一枚のことではなく、その片面のことですから。それから「(2)記録(文書)、書物」とあって、ついで「(3)(歴史の一ページをなすような)事件、時期」とあり、ここでモノとしてのページから、メタファーとしてのページへの意味論的な移行が見られます。つまり本のページをめくるみぶりそのものが、歴史とか、人生のページといった場合の個人史をふりかえる、つまり人間の想起のありかたを呼び覚ますつよい比喩力をもっていたということです。歴史の「史」はふみと読み、文のことですから、歴史とページとの親和性はすでにそこで暗示されている、ともいえます。では、オーラリティに依拠する社会における歴史とは--それじたいが矛盾を含むいいかたなのですが--どういうものなのか。それは、書かれたページの蓄積ではなく、反復される神話の語りとして構造化されるものでした。

それから、フランスなどでは歴史的に、読者はまず折り丁だけを購入して、それをあとで個人個人が装幀家のもとに持ち込んで、表紙をつけてもらったり小口を裁断してもらったことは以前に話しましたよね。ちなみに、ページというのは、基本的に紙の片面のこと、その表裏を統合する単位が丁です。

ここでようやくわれわれは、ページネーションの問題に立ち入ることになります。

ページネーションの辞書的な定義は、(1)ページ番号をふること、つまりノンブル付け、(2)丁付け、(3)組み版を割り付けに仕上げること、となっているはずです。(1)と(2)は印刷という分野での定義、(3)はブックデザインという分野での定義ですが、コンピュータを介在させるDTPの登場によって、かつては完全な分業状態にあったこの両分野のしごとの境界線はあいまいになりつつあります。つまり、(1)から(3)までをトータルにおこなうのが、ページネーションという作業です。

ウィリアム・モリスという19世紀イギリスの作家、装飾デザイナーにして工芸運動の中心的人物については、みなさん聞いたことがあるでしょう。モリスは、ケルムスコットプレスという出版工房を立ち上げて、書籍文化をトータルに思考しようとした最初の書物論の思想家・実践家でした。日本では、これまでたびたび話題にしてきた寿岳文章が、やはり自分自身の出版工房「向日庵」(こうじつあん)を京都に創ってモリスの思想を全面的に受けとめながらその思索と活動をおこないました。

ウィリアム・モリスの法則、というよく知られたルールがあります。これは見開きをひとつの単位にしてページデザインを考えるときの版面処理の方法です。

(見開きページ、版面、天地、小口、のど、の図を書く)

本文活字が配置される部分を「版面(はんづら)」といいますが、モリスの法則とは、版面の外の余白スペースをせまいほうから、1のど、2天、3小口、4地と、この順番で広げてゆきなさい、というものです。つまり、地アキの余白がいちばん大きくなる。というのは、本を読むときふつうひとは、天に指をかけるのではなく地や小口に指をかけますし、あるいは書見台においたりする場合は本文がみえなくならないよう地には充分なスペースが必要になりますね。だからこの部分は実用的な空白でもあるといってもいいでしょうが、このように読書する身体特性から割り出され、そうした実用性を取込んだ上での審美的な見開きページの完成度・美しさを、モリスは追求しました。

版面の外には、ただたんに空白ではなく、柱やノンブルがあります。柱とは、読みをナビゲートする指標、ノンブルについては、ヴェネチアのアルドゥスがそれを付けはじめたことは、まえに話しましたね。くりかえしになりますが、グーテンベルク版の聖書にはノンブルがありませんでした。神の秩序が書物に内蔵されている以上、そこに人間が数字の番号をふって序列をつけ直すことは許されなかったからでしょう。ただ、そのような状態で製本すると、実用的な観点からいえば、丁合いを間違える可能性が非常に高い。この問題をクリアするために、前の折りの最後と次の折りの最初をおなじ文字でつなぐ、などの工夫が聖書の製本の場合なされていたようです。さらに製本の便のためだけでなく、いうまでもなく書物の内容をのちに検索し参照するための指標として、ノンブルはいまや不可欠の数字でもあります。索引は、テクスト解読・研究のためもっとも大切な要素であることはいうまでもありません。

いずれにせよ、現代にあって、柱がない本はあってもノンブルがない本というのは考えにくい。最近でぼくの知っている稀有な例としては、李静和さんの『つぶやきの政治思想』(青土社)ぐらいでしょうか。この本の場合、そこには間違いなく、ページという概念とか、ページによる読みの秩序化にむけられた、著者による自覚的な批判意識がこめられているはずです。たしかにこの著作に収録されているのは、何ページに何が書いてあるという形で引用したりすることの不可能なテクスト群ですから・・・。まあ、こういうことを衒学的にではなくが自然にできるのは、李静和ぐらいのものでしょうけれどね。

ページネーションにおいては、いま述べた要素のほかに、どのような活字を選ぶか(アルドゥスが文字量の経済性からイタリック体を発明したことを思い出して下さい)、スペーシング、つまり単語や文字の間隔や、改行や改ページた改丁をどうするか、こうしたことを決定してはじめてページという、書物の本体の本質部分、本の生命の核ができあがるわけです。

えーと・・・、たとえばここにあるボルヘスの『砂の本』の日本語版は、見開きをみるとノンブルは両ページの地に中央揃え、左側奇数ページの天だけに柱があって、各章ごとに改丁されていますね・・・。

ちなみに、活字=fontには、faceとbodyがあります。

(A,aの活字の図)

いわゆる文字がフェイス、そして枠の部分がボディ。そしてこの四角い棒が、活版に組み込む活字になるわけです。活字のボディの縦幅は、フェイスの形状に関わらず基本的には統一させなければならない。とくに小文字については、文字の上に空白をあけないでボディを文字の大きさにそのまま合わせてちいさくしてしまうと、活版に組むときに上よりにずれてしまう可能性があります。こういう横幅が半分になった活字のボディを、半角ボディと言います。

それから紙の選択も、ページネーションの領域にかかわる重要なことがらです。

どのような紙を使うかでインクのノリ、写真の映え具合がかわりますし、紙の厚さによって何ページの本になるか、本の「束」(つか)が決まります。本の束が決まって背がどれぐらいの幅になるか確定してはじめて、カバーデザインの製作をはじめることもできるわけですね。

さらにいえば、紙の選択は書物の耐久性にもかかわります。ぼくの『フットボールの新世紀』(廣済堂出版)という本、あれ、五年ぐらいですっかりページの外縁が黄ばんでしまいました。ずっと日のあたるところに置いておいた、というわけでもなくて、いまも書店にならんでいるおなじシリーズでほぼ同じころに刊行された他の本をみてもやはり黄ばんでいます。五年で紙が黄ばむようでは、欠格本だといわれても仕方ありません。この本を出した出版社の親会社である廣済堂は、そもそもは戦後すぐ日本橋で創設された櫻井謄写堂が前身で、日本の印刷文化の基幹を支えていた重要な会社でした。のちにグループとしてクラウンライターやビックボールペン、さらにはクリスチャンディオールといった企業をグループ化し、多くのゴルフ場をも所有して経営形態を多角化させていますが、そうしたなかで、印刷業の初心が忘れられかけてているのであれば残念なことです。紙の選択を失敗すれば、いくら割り付けが良くても本としては致命的な失敗作ができあがってしまうことになります。

ともかくページネーションとは、既存のページのフォーマットにならいながら、ページを構成するこれら複雑な構成要素の関係性を基本的にはゼロから考え、本の内容やイデアにかたちをあたえる作業である、ということは理解しておいて下さい。

ところで、現在のディジタルな書字環境や編集環境にあっていまや原稿はデータでやりとりされるわけですが、伝統的には手書きの原稿、つまり手稿と活字へのページネーションとのあいだには、連続と断絶をともにはらむ興味深い移行のプロセスがありました。

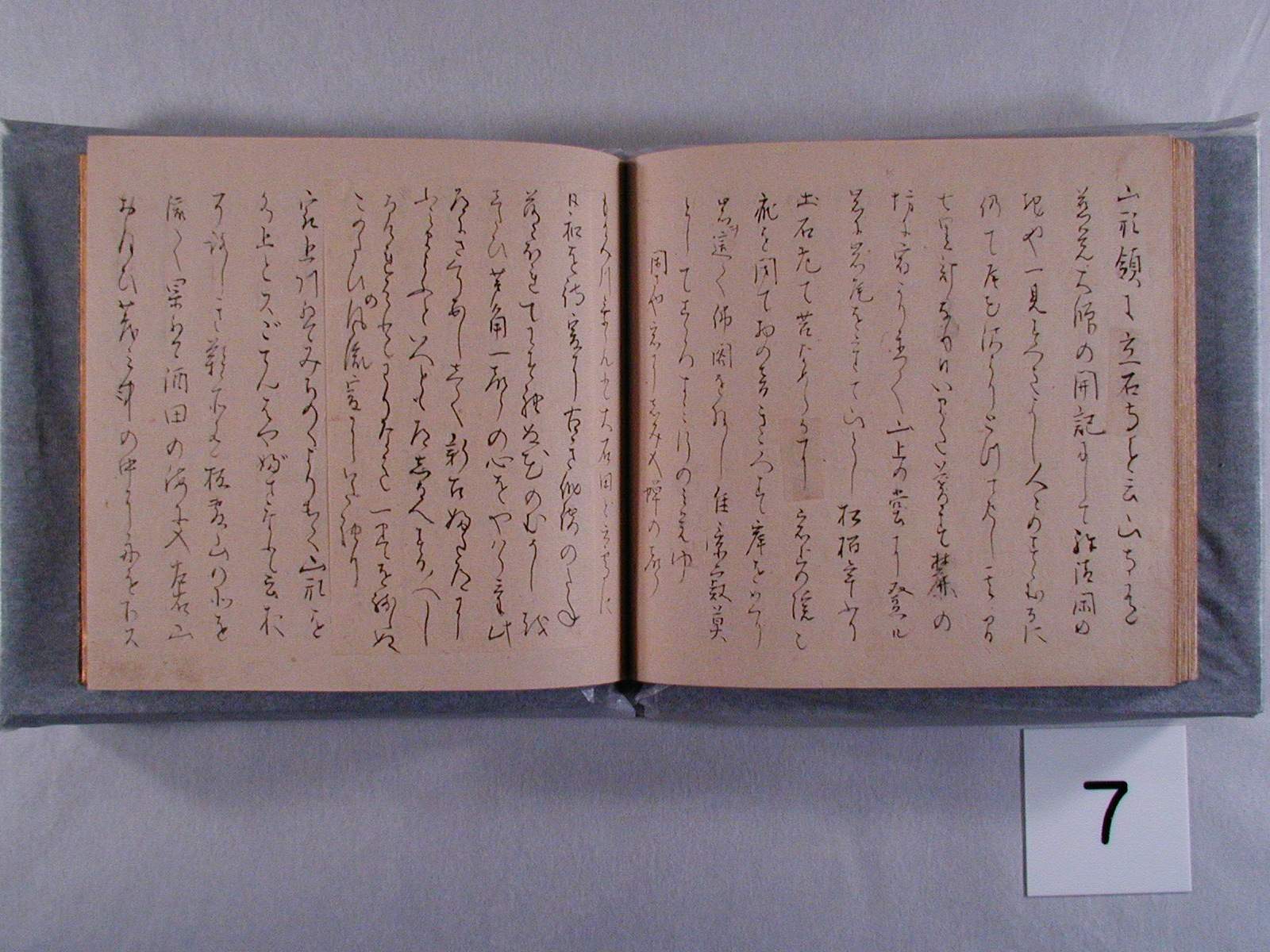

作家の中上健次が原稿用紙ではなく、集計用紙を縦にして執筆していたことは有名です。配布した資料で、中上によって独特の丸文字でびっしり書き込まれた『奇蹟』の手書き原稿と、この小説の単行本や文庫本の見開きとをよく見比べてみて、文字のたたずまいのちがいを確認してみて下さい。テクストの作品性が、手稿と印刷本では、明らかに異なっていることに気づくと思います。最近のニュース(2007年6月)で、中上健次の『千年の愉楽』(1982)の手稿(生原稿)が発見されたことが報じられていましたが、これは集計用紙とともに珍しく200字詰め原稿用紙も使われ、青インクで生々しい推敲の跡がとどめられたものでした。「作品」というものの本質がどこにあるのかという問いが、こうしたゆらぎを抱えた手稿の突然の出現によって私達にあらためて突きつけられるのです。

さて、この問題を実践的に考えるきっかけとして、ひとつみなさんに次週までの課題を出しましょう。

ここに、詩人の吉増剛造さんの手稿があります。この詩がなにか、あまりくわしく説明はしません。一瞥しただけで、文字や記号のたたずまいや原稿のマス目の使い方に何か尋常ではない空気を感じ取ることができるはずです。みなさんひとりひとりが編集者かデザイナーになって、ワープロソフトをつかってこれをページネートしてみてください。吉増さんのこの手書き文字をみなさんどう読み、活字としてどうレイアウトするか・・・たのしみにしています。

(2007年7月10日、於東京外国語大学「表象文化論演習」。聞き書き:浅野卓夫)

●鈴木一誌『ページと力』青土社、2002。

○ウィリアム・モリス『理想の書物』川端康雄訳、ちくま学芸文庫、2006。

○壽岳文章『モリス論集』沖積舎、1993。

○李静和『つぶやきの政治思想』青土社、1998。

|

|

|